Gianluca Grimalda e Bougainville: 10 anni di ricerca antropologica ai Confini del Mondo

Il racconto del ricercatore italiano che ha vissuto e studiato una delle società più remote e complesse della Papua Nuova Guinea tra tradizione, disuguaglianza, sostenibilità e trasformazione sociale

Gianluca Grimalda e Bougainville: 10 anni di ricerca antropologica ai Confini del Mondo

Tradizione, crisi climatica e disuguaglianza

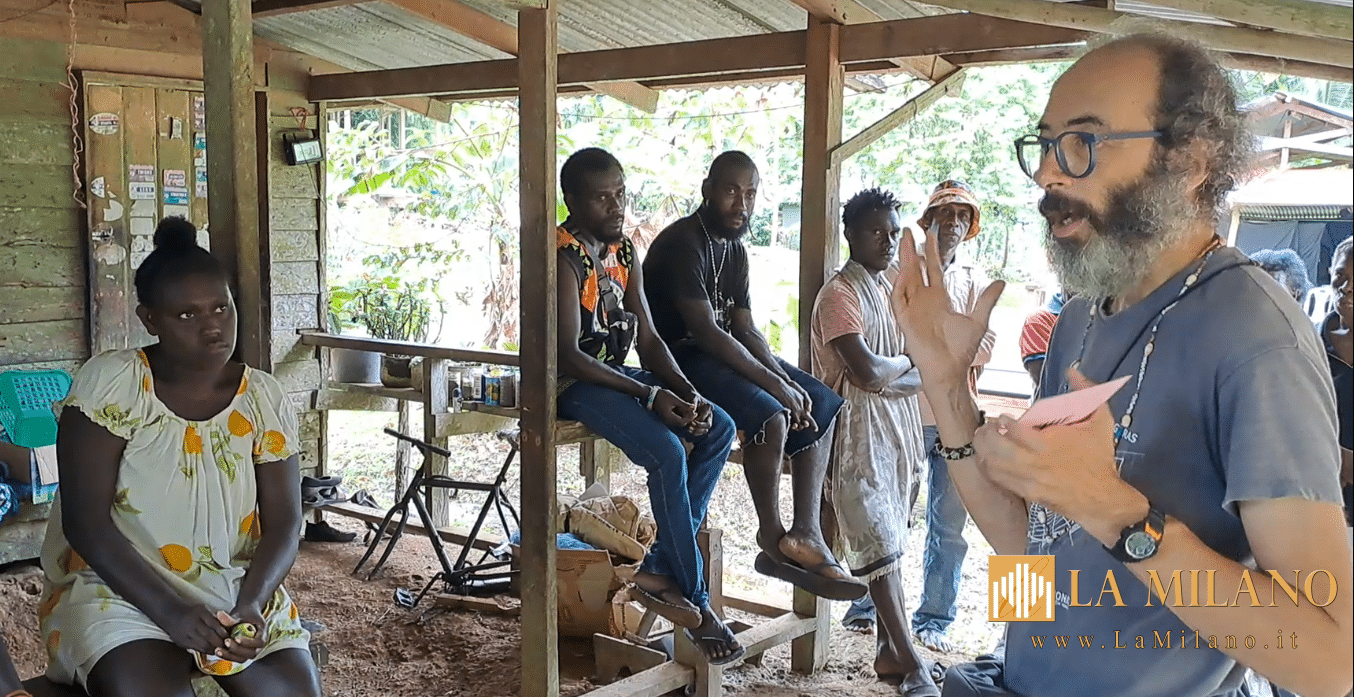

Bougainville non è solo un punto remoto sulla mappa del Pacifico, ma una lente potente per osservare i cambiamenti del mondo contemporaneo. Gianluca Grimalda ha trascorso dieci anni sul campo studiando le società indigene dell’isola, immerse tra tradizioni matrilineari, memorie di guerra civile, sfide climatiche e trasformazioni economiche.

In questa intervista, Grimalda racconta cosa significa fare ricerca in contesti remoti, tra cerimonie di riconciliazione, sparizioni di tablet, rispetto per la foresta e scontri culturali sottili ma profondi. Un’indagine che è anche una riflessione su giustizia, cooperazione e umanità.

1) Cosa l’ha spinta a concentrare la sua ricerca antropologica proprio sull’isola di Bougainville, una delle realtà più particolari e poco esplorate della Papua Nuova Guinea?

La locazione fu decisa dai ricercatori del Kiel Institute for the World Economy (IfW), che volevano studiare l’adattamento al cambiamento climatico nei cosiddetti Small Island Developing States, che sono quelli più a rischio di scomparire per primi a causa dell’innalzamento del livello dei mari. La scelta di Bougainville fu in un certo senso scontata perché le prime popolazioni riconosciute in qualche modo come “migranti climatici”, nel 2009, (quelle delle Carteret Islands) sono poco distanti da Bougainville.

Andai per la prima volta nel 2014. Il fatto che sia poco esplorata è dovuto anche al fatto che una guerra civile, in cui la popolazione locale insorse contro lo sfruttamento delle proprie risorse minerarie operato dalla multinazionale Rio Tino, si è conclusa non da molto, nel 1998. Le vittime si stimano tra le 5,0000 e le 20,000. Molte persone la trovano quindi un luogo pericoloso per fare ricerca o turismo.

2) Quali aspetti della cultura delle tribù di Bougainville l’hanno colpita di più durante il suo lavoro sul campo? Ha incontrato elementi culturali inediti o poco documentati?

Sicuramente l’aspetto più particolare di Bougainville è che le società siano di carattere matrilineare. La terra e l’assegnazione al clan viene trasmessa dal lato materno piuttosto che da quello paterno. Sono di conseguenza società matrilocali, dove al momento del matrimonio sono gli uomini che emigrano, invece che le donne. La maggior parte delle società umane sono di carattere patrilineare.

Quelle di Bougainville sono comunque società patriarcali. In praticamente ogni villaggio, la persona di maggiore autorità (che non è un vero e proprio “capo”, ma è un mediatore di conflitti), è un uomo, il cosiddetto Big Man. Solo raramente le donne hanno posizione di leadership.

In ciascun villaggio, però, la “Big Woman” (detta Big Meri) è la donna anziana che discende dalla famiglia che per prima si è insediata nel luogo. È molto interessante notare che, nonostante queste siano società egualitarie e collettiviste, esiste di fatto una forma di aristocrazia, perché il Big Man deve essere normalmente imparentato con la Big Woman (essendone il figlio, il nipote, o magari lo sposo).

Il fatto che le donne siano formalmente intestatarie della terra (che è fondamentale per la sussistenza, essendo queste società di orticultori) fa sì che il loro prestigio e autorità sociali siano presumibilmente maggiori che in società patrilineari. Nonostante questo, un’inchiesta di Lancet Global Health ha appurato che l’80% degli uomini intervistati ammetteva di aver compiuto violenza sessuale o fisica contro una donna che non fosse la sua partner.

Oltre a questo aspetto, altri aspetti culturali sicuramente particolari sono la possibilità per il Consiglio degli Anziani del villaggio di decidere la morte per una persona ritenuta deviante. Questa avviene per avvelenamento, di cui viene incaricato il fratello della vittima, per evitare che si scateni una catena di faide nel caso in cui l’avvelenamento sia causato da una persona non familiare.

Alcune cronache antropologiche precedenti al 1975 parlano anche di società estremamente “conservatrici” (quanto meno ai nostri occhi di occidentali), in cui veniva comminata la pena di morte per sesso pre-matrimoniale e adulterio. Questo è probabilmente spiegabile come un modo per controllare le nascite e per evitare conflitti.

Prima del periodo coloniale australiano nel 1950, il cannibalismo era pratica comune. Ora che anche la società di Bougainville si sta “globalizzando”, queste pratiche sociali si stanno perdendo. È comunque interessanti che alcune norme sociali arcaiche sopravvivano anche di fronte a lunghe attività di missioni cristiane.

E’ pratica comune che il Big Man abbia 3 o 4 mogli (in alcuni casi anche 14). L’avere relazioni sessuali e figli tra Big Man e sue cugine e suocere è una pratica tollerata (anche se associata a perdita di prestigio).

3) Bougainville ha una storia complessa di conflitti e aspirazioni indipendentiste: in che modo questa storia recente si riflette ancora nella vita quotidiana e nei valori delle comunità indigene?

Forse paradossalmente, visto che il conflitto era stato in parte una guerra civile tra gruppi del sud e del nord di Bougainville, la prospettiva dell’indipendenza sembra aver creato uno spirito di comunità che unisce tutti i 21 gruppi etnici che compongono Bougainville (poi se si guardano le divisioni interne, sono anche molti di più). In tutti i villaggi vengo accolto da quello che viene chiamato il “Bougainville clap”, una forma di applauso ritmata che sembra una sorta di inno nazionale.

Questo mi sembra di poter dire sia una cosa positiva, anche se gran parte di questa “unità” si vede in relazione ai gruppi considerati antagonisti dei cosiddetti “red skin” dell’isola di Papua (I Bougainviileani vanno orgogliosi per il colore scurissimo della loro pelle, mentre i gruppi di Papua hanno carnagione meno scura e quindi vengono chiamati redskin). Quanto questo spirito di unità durerà è tutto da vedere se e quando l’indipendenza si realizzerà.

L’appartenenza etno-linguistica è una fonte identitaria primaria (anche se le divisioni tra sub-gruppi all’interno di un gruppo etno-linguistico, come la contrapposizione tra gente della montagna e gente della costa, è anch’essa primaria), e quindi vedere quanto sia sostituibile dall’identità di Bougainville è qualcosa di imprevedibile.

Il mio pronostico è che rimarrà comunque qualcosa di superficiale (anche ora molte persone hanno la bandiera della Papua Nuova Guinea, anche se se ne vogliono staccare). È un dato di fatto, però, che le comunità prendono MOLTO seriamente le elezioni al Parlamento nazionale. Vedere come le istituzioni tipiche dei governi occidentali si mischieranno alle tradizioni locali sarà molto interessante.

4) Quali sono le principali sfide nel condurre una ricerca antropologica in contesti così remoti, sia dal punto di vista logistico che culturale?

Come scrivo nei capitoli iniziali del mio libro “A fuoco”, un ricercatore deve adattarsi al “Bougainville time”. Una delle prime cose che si dice agli stranieri è che qualsiasi cosa a Bougainville può richiedere un secondo, un minuto, un’ora, un giorno, un mese, un anno, o per sempre. Ed è proprio così. Cose che potrebbero farsi immediatamente vengono in realtà svolte a distanze di tempo incalcolabili. È come se il tempo non scorresse al nostro stesso ritmo, o non scorresse affatto.

Da ricercatore, ho la mia tabella di marcia pianificata, e quindi, giornalmente, mi scontro con la necessità di correre contro il tempo anche se il tempo non esiste. Comunque, dopo vari anni di esperienza, nell’ultimo lavoro di campo tutte le giornate di ricerca si sono svolte nei tempi previsti. Se non fosse stato per le aggressioni a mano armata per confiscarmi i miei materiali e poi chiederne il riscatto, per le eruzioni vulcaniche, per i ritardi nel visto, e per le elezioni nazionali, avrei finito nei tempi previsti.

L’altro aspetto che rende le cose difficili è la cultura fortemente collettivistica che porta, diciamo così, al porre dei confini molto labili su ciò che è tuo e ciò che è mio. La norma sociale di base è che, entro certi limiti, tutto appartiene a tutti (ed i limiti si applicano ad esempio alla proprietà della terra, dove invece l’appartenenza viene fatta rispettare).

Nel lavoro del 2018 sparirono 6 tablets, e sono praticamente certo che siano stati 3 assistenti ad “appropriarsene”. Quando lo venni a scoprire non potei esimermi dall’andare a perquisire le loro sacche per vedere se li avessero lì. E’ stata una delle esperienze più imbarazzanti per me, perché constatare quante poche cose i miei assistenti possedessero mi fece vergognare di tutte le fortune di cui, da occidentale, godo.

I tablet non saltarono fuori, ma feci ben presente che queste sottrazioni di oggetti di ricerca potevano compromettere il suo stesso svolgimento, cosa che mi avrebbe costretto a chiuderla in anticipo. Nei 2 lavori di campo successivi, gli assistenti furono più comprensivi.

Nel 2019 sparì solo 1 tablet l’ultimo giorno della ricerca. E nel 2023 ne sparì un altro sempre l’ultimo giorno, ma alcuni assistenti ne comprarono alcuni. In realtà, questo dell’appropriazione di oggetti “altrui”, è un problema di cui si parla sin dai primi contatti tra esploratori occidentali (come James Cook) e popolazioni polinesiani.

In antropologia si parla di “furto tollerato” come di una pratica molto comune alle popolazioni pre-industriali. La persona in autorità non reclama le “sue” cose che gli vengono sottratte, perché facendolo perderebbe prestigio. Implicitamente, si suppone che chi sia (relativamente) ricco, lo sia perché prescelto dagli spiriti o per qualità personali (ad es. è un bravo cacciatore) e quindi rivolere indietro queste proprietà verrebbe visto come una contraddizione per il proprio essere predestinato/le proprie abilità.

5) La trasmissione della conoscenza e delle tradizioni orali gioca un ruolo fondamentale in molte comunità dell’isola. Come viene preservata oggi la memoria storica e spirituale delle tribù che ha studiato?

Essendo la mia ricerca prevalentemente quantitativa, non mi sono mai concentrato molto su questi aspetti. Direi comunque che le feste “folkloristiche” in cui gli abitanti si vestono alla maniera dei loro avi (principalmente, gonnellini di paglia, e trucco per il viso) sono molto diffuse. I testi delle canzoni si trasmettono di generazione in generazione, quindi questo è un veicolo di trasmissione delle tradizioni.

Detto questo, mi aspettavo di vedere molte più occasioni in cui gli abitanti di un villaggio (o di un clan) si riuniscono per raccontarsi storie tradizionali di fronte ad un falò, ma non ho trovato molta traccia. Probabilmente è più facile che questo avvenga in incontri più ristretti. Spesso gli abitanti di Bougainville mi chiedono di “raccontare delle storie”, e a turno si raccontano di accadimenti particolari. Però questo si riferisce in generale ad accadimenti presenti, non tanto passati, a meno che non partecipi un anziano del villaggio.

6) Ha avuto accesso a riti o cerimonie tradizionali? Se sì, può raccontarci un momento particolarmente significativo che ha vissuto durante queste esperienze?

Durante il 2018 il clan di un villaggio si rifiutò di partecipare alla ricerca perché, dissero, ci vedevano come agenti satanici. L’anno successivo vollero scusarsi di questo comportamento e organizzarono uno “sekhan”, (letteralmente, “stretta di mano”) una cerimonia in cui la parte offesa viene omaggiata in una cerimonia di riconciliazione.

La cerimonia si apre con la persona che vuole chiedere scusa (o qualche rappresentante del suo clan) che offre del cibo e lo mangia assieme al rappresentante della parte offesa (in questo caso io). Questo viene fatto per dimostrare che il cibo non sia avvelenato.

Tutte le persone del clan in torto stringono la mano alle persone del clan che ha subito l’offesa, secondo le gerarchie locali (prima la persona offendente, poi le donne anziane in ordine di prestigio, puoi gli uomini rappresentanti dei vari clan tra cui il Big Man, poi i cittadini “ordinari”). Ci offrirono tantissimo da mangiare e ce ne diedero ancora di più da portare via. Mostrare opulenza è una norma sociale seguita da tutti.

7) Come viene vissuto il rapporto con la natura a Bougainville? C’è un modello culturale specifico di equilibrio tra l’uomo e l’ambiente che potremmo definire “sostenibile”?

Direi che la natura è rispettata perché non si hanno i mezzi per dominarla. Con poche eccezioni, nei villaggi non c’è elettricità e quindi la giornata segue il ritmo naturale. Ci si addormenta qualche ora dopo l’imbrunire e ci si sveglia al canto del gallo.

La foresta pluviale è la maggiore fonte di sostentamento per i Bougainvielleani, quindi si è coscienti che la propria sopravvivenza dipende da essa. Non so se si può parlare di sostenibilità, perché comunque un processo di deforestazione è in corso.

I locali dicono che la legna viene tagliata non per esportarla, ma per far fronte all’esplosione demografica seguita all’introduzione di un minimo di cure ospedaliere occidentali, che ha ridotto drasticamente i tassi di mortalità al momento del parto.

La legna serve per costruire capanne e far da mangiare. Ho appreso anche di comportamenti non decisamente “sostenibili”, come usare dinamite per la pesca (con il rischio di distruzione della barriera corallina) e l’utilizzazione della mangrovia come combustibile (la mangrovia è fondamentale per contrastare l’erosione della costa).

8) In che misura l’apertura al mondo esterno (tecnologia, scuola, religioni straniere) sta trasformando il tessuto sociale e spirituale delle comunità locali?

Sicuramente in modo fondamentale, ma nessuna società è immutabile e l’apertura al mondo “esterno” c’è sempre stata, sin da quando la migrazione della cultura Lapita 3.000 anni fa si è sovrapposta alla prima migrazione dei Sapiens, avvenuta almeno 27,000 anni fa.

Già prima del contatto con l’esploratore francese Bougainville nel 1767, la parte nord di Bougainville era interessata al commercio con la Cina. Ad ogni modo, uno dei progetti che ho svolto si propone proprio di studiare l’influsso dell’integrazione nell’economia di mercato sulla solidarietà.

Da un lato, ci si aspetterebbe che maggiore integrazione nell’economia di mercato portano a maggiore individualismo e quindi maggiore accettazione delle disuguaglianze e con questo minore propensione ad aiutarsi e quindi minore coesione sociale.

È stata però anche avanzata l’ipotesi opposta che l’integrazione nell’economia di mercato aiuti a fidarsi di persone al di fuori della propria ristretta cerchia di familiari/membri di clan, e che quindi questo porti a una maggiore propensione ad aiutare persone estranee a tali cerchie.

Nella nostra ricerca troviamo supporto per questa seconda tesi. In quasi tutti i villaggi costieri i locali mi parlano delle antiche norme sociali in cui i pescatori lasciavano letteralmente tutto il loro pescato agli altri membri della comunità subito dopo la pesca. Oggi, il pescato viene venduto sul mercato.

Le attività missionarie cristiane sicuramente hanno influito, però la tradizionale spiritualità basata sul culto degli avi convive con essa. È norma comune che il Big Man abbia 4 mogli (l’ho detto vero?). L’esposizione a internet sicuramente si vede per l’ “elite”, ma la maggior parte della popolazione, pur avendo ora accesso a internet, non ha soldi per comprarsi il credito internet o lo smartphone.

9) Qual è stato il momento più complesso, ma anche più significativo, del suo periodo di ricerca sull’isola?

Sicuramente durante l’estorsione di cui sono stato vittima. Alla fine me la sono cavata con un riscatto di soli €500. Alla conclusione del lavoro di campo, uno dei miei migliori ricercatori ha ammesso di avere prelevato indebitamente l’equivalente di €1,000 dalla mia carta di credito.

Per questo è finito in carcere qualche giorno. Con lui c’è stato un confronto quasi fisico. I big Men del villaggio dove mi trovavo hanno risolto la situazione. La Papua è una società con tassi di criminalità molto alta. Nelle graduatorie è seconda tra Venezuela e Sud Africa.

Ad ogni modo, finché è il mio denaro ad essere a rischio, ma non la mia incolumità, non mi preoccupo più di tanto. La maggior parte della popolazione ha voglia di apprendere ed io sento come un dovere morale quello di “not leave behind” una popolazione che è, secondo gli indicatori di “sviluppo umano” (per quello che possono significare) tra le “ultime”. Il momento più significativo per me è la realizzazione della ricerca e la scoperta di qualcosa di nuovo sulla cultura, come il progetto di cui sopra.

10) Cosa spera di trasmettere attraverso il suo lavoro su Bougainville, sia alla comunità accademica che al pubblico più ampio? E quali saranno i prossimi sviluppi della sua ricerca?

Bougainville è il luogo ideale per studiare sia adattamento al cambiamento climatico che gli effetti dell’integrazione nell’economia di mercato. Ho speso praticamente un anno della mia vita per portarla a termine (oltre a perdere il mio posto di lavoro). In un’epoca in cui i dati ormai si ottengono online in poche settimane senza che il ricercatore debba fare praticamente nulla, sono certo che il valore della mia ricerca sarà apprezzato.

Al pubblico più ampio. Come scrivo nel libro, una delle cose che mi colpisce di più è la loro volontà a far parte dello sforzo globale per contrastare il surriscaldamento globale (che per loro vuole dire proteggere la loro foresta dalla deforestazione). Tutti lì parlano di cambiamento climatico ma ne ignorano le cause.

Quando si rendono conto, durante le mie presentazioni, che la causa sono fondamentalmente i consumi di noi occidentali, la loro reazione non è di addebitarci le colpe, ma di compiere la loro parte proteggendo la foresta. Mi piacerebbe che gli occidentali avessero lo stesso atteggiamento, invece che giocare a fare lo scaricabarile.

Ho intenzione di tornare a Bougainville a breve (ovviamente no-fly) per continuare a studiare l’adattamento al cambiamento climatico, ed anche per finalizzare un progetto ambizioso finanziato dalla NSF statunitense: un gruppo di 50 antropologi (tra cui mi annovero) studiano 50 società “indigene” a distanza di 5 anni per vedere come sono evolute disuguaglianze di ricchezza e struttura sociale.

Margini che parlano al mondo: Bougainville e la lotta invisibile al clima

L’esperienza di Gianluca Grimalda a Bougainville mostra quanto la ricerca antropologica possa offrire una comprensione autentica di società lontane ma connesse ai grandi temi globali.

Il suo lavoro restituisce valore alla lentezza, all’osservazione sul campo, al contatto umano — in un’epoca dominata dalla raccolta dati “istantanea”, spesso impersonale… e lascia un messaggio: i popoli più marginalizzati, definiti “in via di sviluppo”, sono già attivi nella lotta contro il cambiamento climatico.

Spesso, con più coscienza di noi.

Riproduzione riservata © Copyright La Milano